8 RAZONES PARA ESCRIBIR EN 2025

ESCALERAS

1 de enero

MENTIRAS

15 de febrero

QUIJOTERIAS

1 de abril

LO INCORRECTO

15 de mayo

ANIMALES

1 de julio

FOBIAS

16 de agosto

SERENDIPIA

1 de octubre

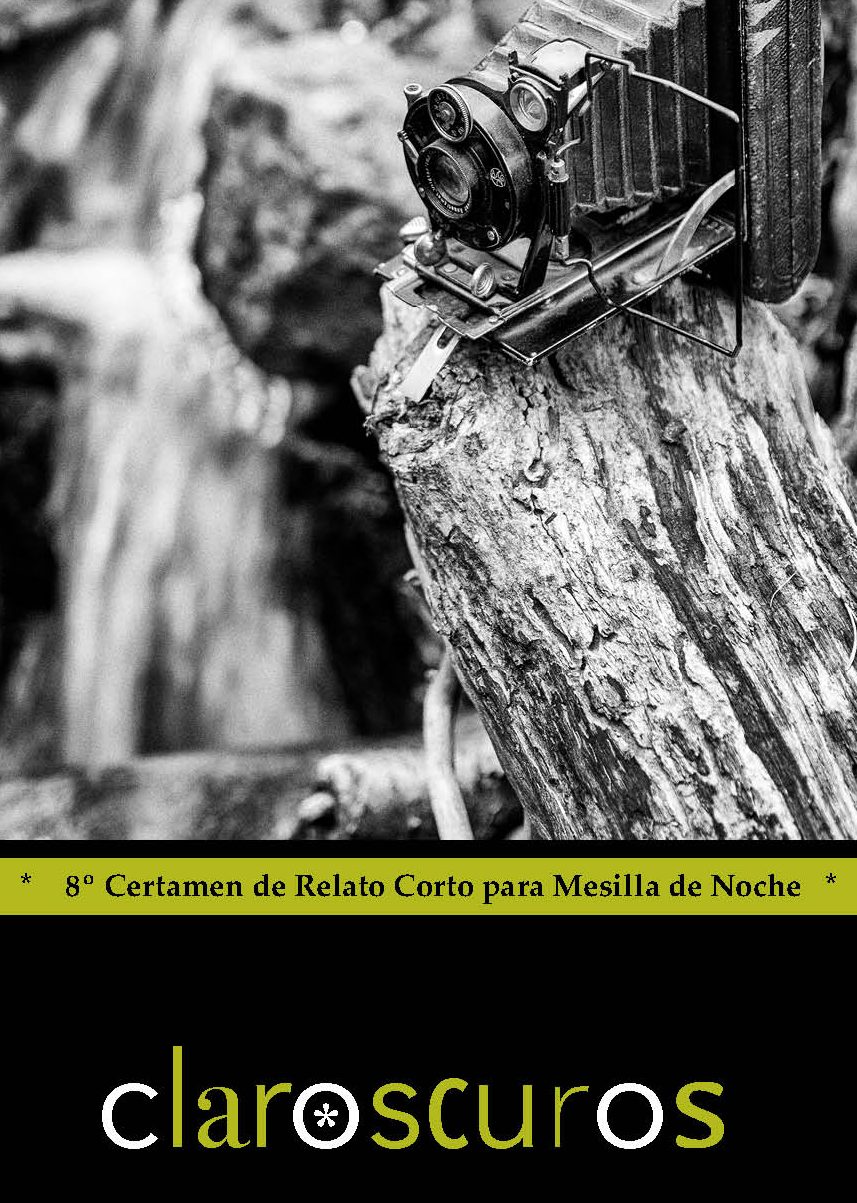

BLANCO Y NEGRO

15 de noviembre

PREMIO A CURUXA 2024

PREMIO SENDERO EL AGUA 2024

***

más de 15000 relatos

más de 5 millones y medio de visitas